犬猫保護団体 活動白書2025

犬猫の保護団体における実態および意識に関して、調査を実施いたしました。

そこから見えてきた課題や、業界・行政と一体となって今後取り組むべきテーマの一部をご紹介します。

※調査結果のフルレポートはこちら(PDF)からご覧いただけます。

主な調査内容

[1]犬猫保護団体の実態や活動内容

[2]団体運営や保護・譲渡に関する課題感

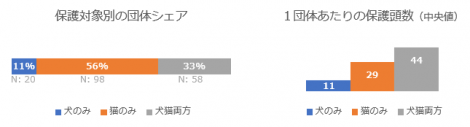

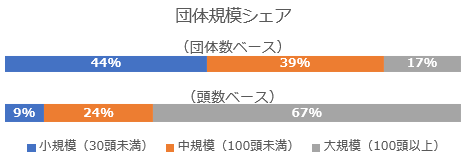

[1] 猫の団体数は犬の5倍、頭数は3倍近くに上る

犬のみ保護している団体は全体のうち11%に対し、猫のみ保護している団体は56%。また、保護頭数(中央値)は犬のみ保護している団体が11頭に対し、猫のみ保護している団体は29頭となっています。

業界全体として猫のほうが保護対象となる頭数が多いこと等が影響していると考えられます。

また、収容数としては、30頭未満が44%、100頭未満が39%となっており、小規模の団体が大多数であることがわかります。

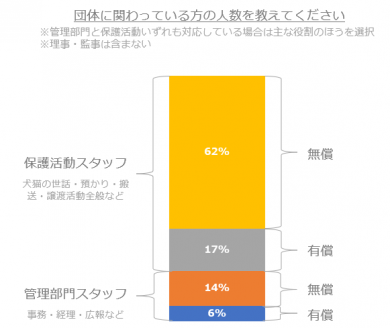

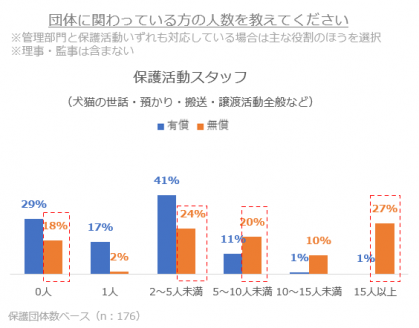

[1] 団体活動は8割いる無償スタッフで支えられている

団体に従事しているスタッフ人数では、無償スタッフの割合が82%も占めています。

無償で個々の保護団体に協力したいという気持ちで支えられている業界だとあらためて認識することができます。

保護活動の業務(犬猫の世話・預かり・搬送・譲渡活動全般など)をしているスタッフのうち、有償スタッフ人数は少数に留まる一方、無償スタッフ人数は分散しています。

総じて、無償スタッフにより保護活動が支えられていることが伺えます。

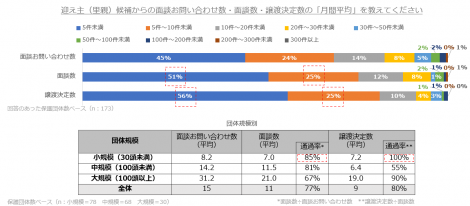

[1] 面談数と譲渡数は多くの団体において限定的

面談数と譲渡数がいずれも「毎月5件未満」と回答した保護団体が過半数となりました。

また、大規模団体(保護頭数100頭未満)より、小規模団体(保護頭数30頭未満)のほうが面談や譲渡に至る確率が高いようです。

小規模団体のほうが相対的に基準の厳格化がされていない可能性があるかもしれません。

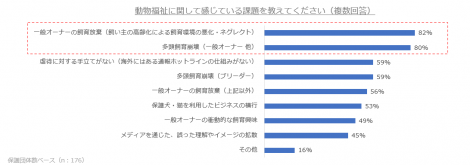

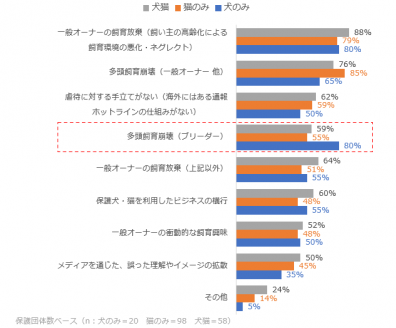

[2] 動物福祉向上には一般飼育者の状況改善に課題感

上位2位において、一般飼育者(一般オーナー)に対して特に懸念が示された結果となりました。

保護団体の視点としては、直接関わっている一般飼育者の状況が改善されることが、業界全体を好循環させるカギになると期待されています。

また、犬のみ保護している団体ではブリーダーの多頭飼育崩壊も同等に課題意識が向けられています。

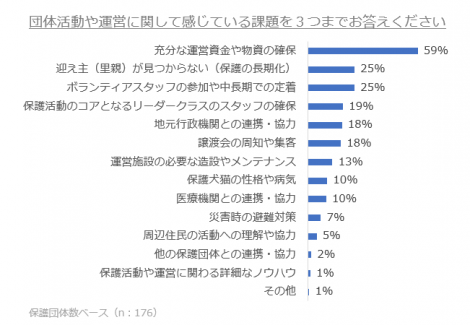

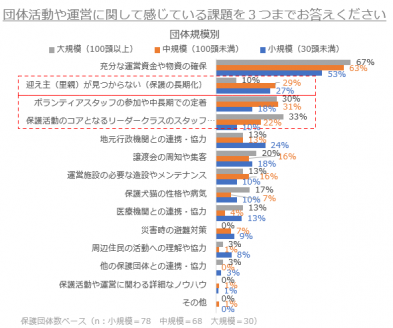

[2] 団体運営の課題感は資金と物資の「資源確保」

「充分な運営資金や物資の確保」に課題感が集中した結果となりました。

また、人員に関しては、団体規模が小さい方が迎え主(里親)探しに苦慮している一方、団体規模が大きい方はスタッフ探しに課題を抱える傾向となっています。

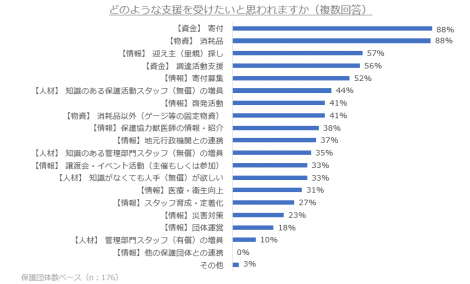

[2] 受けたい支援は「寄付」と「消耗品」が突出

前述の結果と同様、「寄付」と「消耗品」の支援が特に求められていることがわかりました。

3位の「迎え主(里親)探し」を大きく引き離していることから、運営を維持するための支援が急務であることが伺えます。

ーーーーーー

調査結果をご覧になって、皆さまはどう感じられましたか?

今の感覚や意識の変化について、身近な人とぜひ共有していただけたら嬉しいです。

フルレポートはこちら(PDF)からご覧いただけます。

調査概要

●調査の目的:

犬猫保護団体の現状と課題を確認し、今後の活動レベルおよび一般認知の向上につなげる。

保護犬猫の迎え入れ促進や動物福祉改善へ向けた方向性を、業界・行政など多様な視点で検討する。

● 調査時期: 2024年12月12日~29日

● 調査方法: オンライン調査

● 調査元 : 公益社団法人アニマル・ドネーション

● 調査協力: アマゾンジャパン合同会社

● 調査回収数:アマゾンジャパン認定の犬猫保護176団体 (犬のみ:20団体、猫のみ:98団体、犬猫両方58団体)

本記事の筆者:アニマル・ドネーション 高村美紀