新潟市動物愛護センター 見学レポート

アニマル・ドネーションでは、動物のためにがんばる行政施設への取材を行っています。

行政の施設というのは、いわゆる「保健所」や「動物愛護センター」と呼ばれている施設です。都道府県や市町村の予算によって運営管理されています。

今回は、「新潟市動物愛護センター」に伺いました。施設の様子、そして全国でも珍しい官民共同モデルの「にゃんがたセンタークリニック 猫の不妊手術専門病院(NCC)」は工夫がつまった取り組みでした。(取材:2025年5月)

「いくとぴあ食花」内に併設。大人も子供も楽しめる施設

まず、アニドネスタッフが驚いたのは、新潟市動物愛護センターが非常に風光明媚でかつ便利な場所にあることです。

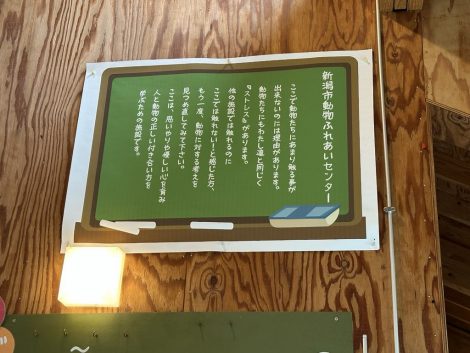

施設のある「いくとぴあ食花」は新潟市が誇る「食」と「花」をテーマに、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる体験と交流の場をコンセプトに作られた複合施設です。

施設内には、「食育・花育センター」や「こども創造センター」、「動物ふれあいセンター」をはじめ、マーケットやレストラン、四季折々の花々や緑を楽しめるガーデン、さらには展示館(「食と花の交流センター」エリア)も完備されています。

アニドネスタッフは各地の愛護センターに行く機会があります。もちろん場所によりますが、不便で少し暗い雰囲気の施設であることも珍しくはありません。

しかし、新潟市動物愛護センターはとてもポジティブな雰囲気の中にあり、市民が気楽に来訪できることが大きな特徴であると言えるでしょう。

官民共同で取り組む猫問題。2024年設立「にゃんがたセンタークリニック」

現在、日本全国で頻発している猫の「多頭飼育問題」。

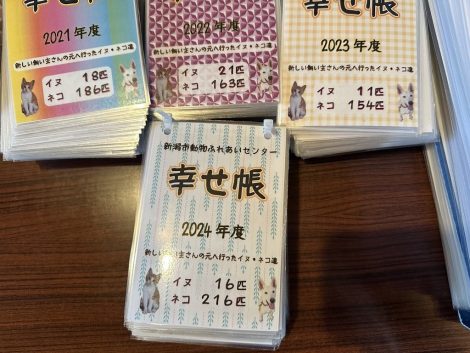

不妊去勢をしなかったために増えてしまった、もしくは餌を与えていた野良猫が増えすぎてしまった、などの理由から不幸な道をたどる猫ちゃんは全国にいます。新潟市動物愛護センターでも多頭飼育由来の猫が収容されることが多いそうです。

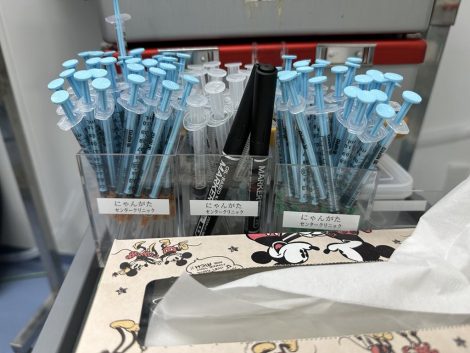

こういった問題に「新潟市動物愛護センター」と「一般社団法人 新潟県動物愛護協会」そして新潟市で活動する動物愛護団体が協業して運営をしているのが「にゃんがたセンタークリニック」です。

愛護センターにもともとある手術室を不妊去勢をする場所として提供、手術は協力獣医師を募集し協力を得、毎週1回猫ちゃんの不妊去勢手術を行っているそう。

対象になる猫ちゃんは市民が持ち込む場合と、猫の保護活動をしているボランティア団体さんが捕獲して連れてくることも多いとのこと。

なんと、1日の手術は2名の獣医師で20匹に及ぶこともあり、年間にして1000頭の手術を目標にし活動がスタートしています。

不幸な猫ちゃんを増やさないためのTNR活動は非常に重要であることは世界レベルでも証明されています。しかし新潟市には多くの猫を一度に手術できる専門病院(スペイクリニック)がない中、官民共同での取り組みが2024年夏に始まったのです。

全国でも共同でTNRに取り組みケースは聞いたことがなく、アニドネスタッフは興味津々でお話を伺いすることになりました。

「猫のことで困っている人を助けたい。笑顔が見たい」

新潟市動物愛護センター所長であり、新潟市動物愛護協会事務局長でもある登坂友一氏にお話をお伺いいたしました。

「年間1000頭の手術を目標に手術を進めておりますが、その活動の成果がいつでるのかは、まだわかりません。それほど、手術が必要な猫が多くいるのが実情です。ですから、行政だけが頑張れば解決するとは思えず、民間の力を借りて協業するという発想の転換が必要でした。クリニックオープンまで、数多くの問題がありました。しかしその都度、かわいい猫たちの命を大切にする目標を掲げることで多くの賛同が得られました。

この取り組みは日本獣医師会が実施している学会で学会賞を受賞しました。これは非常に嬉しく、私共の励みになっています。」

ふんわりと優しい雰囲気の登坂氏。困っている市民の家に行くこともよくあるそうです。

「猫が増えすぎて、近所から苦情が多々出ているおばあちゃんの家に行きました。鬼のような形相で私に声を荒げるんです。おそらくまた自分を非難する人が来た、と思ったのでしょうね。ですが、時間をかけて話を聞き、猫の手術もしていただき久々にあったら、全く別人のように素敵な笑顔を僕にくれ『ありがとう。登坂さん』と言ってくれたんです。犬も猫もとてもかわいい存在ですよね。その存在がトラブルの火種になることはあってほしくなく、動物を愛する心を拡げるために動物愛護センターの所長として向き合っていきたいと思っているんです。」

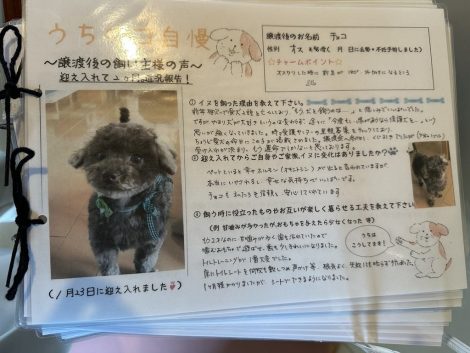

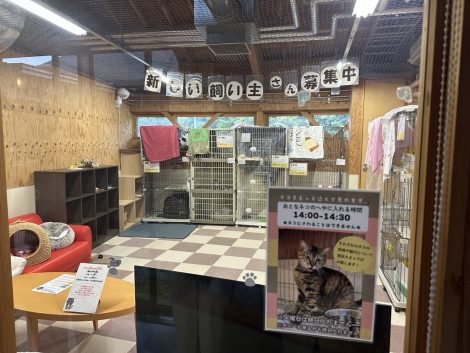

市民が保護動物に触れ合える工夫がたくさん

「保護犬猫を迎えたいけれど、どこに行けば?」というのはよく聞く話。

前述のように、複合施設内にあるこの愛護センターは非常に恵まれている上に、工夫が沢山だと感じました。

アニドネスタッフなりの観点で取材したポイントを写真と共に紹介しますね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今回は、新潟市動物愛護センターを訪問させていただきました。

環境的に非常に恵まれた施設であるだけでなく、細やかな工夫が満載の場所でした。

そして、全国でもめずらしい官民共同の「にゃんがたセンタークリニック」。この活動が日本全国で同じように拡がれば、社会問題である多頭飼育問題が早く解決するはずです。全国のロールモデルになるであろう確信を持ちました。

今後も、新潟市動物愛護センター の活動に大きく期待しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー