活動レポート

活動レポート

「犬猫の遺伝性疾患」第1回 現状と背景

2023.09.24

AWGsで掲げるゴールの一つが「ありのままの姿を愛そう」です。今回は、犬猫の「遺伝性疾患」について取り上げます。

「一分一秒でも長く、ずっと元気でそばにいてほしい」

そう願う飼い主さんは多いのではないでしょうか。しかし、もし大切な“我が子”に生まれつきの病気や障害があるとわかったら、あなたはどう受け止めますか?

「これから犬猫をお迎えしたい」と考えている人にも、ぜひ持っておいていただきたい知識です。

今回 、米ボストン大学で遺伝学研究を行う茂木朋貴先生に、犬猫の遺伝性疾患にまつわる現状や背景などについてお話を伺いました。

そもそも「遺伝性疾患」って?

「遺伝性疾患」とは

まずは「遺伝性疾患」の定義から見ていきましょう。

「遺伝性疾患」とは、遺伝子や染色体が原因となり発症する疾患を指します。

近しい単語として「先天性疾患」がありますが、生まれたときから持っている体の形や臓器の機能に異常のある疾患を指します。「先天性疾患」の一部に「遺伝性疾患」がある、と考えるのが良いでしょう。

「遺伝性疾患」は、大きく分けて3種類に分類できます。(※1)

①単一遺伝子疾患

一つの遺伝子変異によって引き起こされる。

例:セロイドリポフスチン沈着症(CL症)、先天性魚鱗癬など

②多因子疾患

複数の遺伝子と生活習慣などの環境要因によって起こる。

例:股関節形成不全、膝蓋骨脱臼、先天性心疾患など

③染色体異常

染色体の構造異常や構成異常(本数の異常)によって起こる。

(※1出典:獣医臨床遺伝研究会 フォーラム 『伴侶動物の遺伝性疾患』)

茂木先生は「厳密に言えばほぼすべての病気に何かしらの遺伝的変異が関係している」と話します。一見遺伝とは無関係と思われるような怪我、ウイルス感染も、遺伝子によって「発症のしやすさ」が決定づけられているのだとか。ただしその発症のしやすさには環境因子などが関わり全例が必ず発症するわけではありません。

「遺伝性疾患」が引き起こされる仕組み

そもそも「遺伝」とは、両親から遺伝子を1組ずつ合計2組引き継がれることによって、大きさや体型、毛色などの形質(けいしつ)が決定されます。

この過程で、疾患を引き起こす要素を含んだ遺伝子が親から子へ引き継がれてしまうと、生まれた個体になんらかの異常が発生し「遺伝性疾患」が発症します。ただし、遺伝子に異常があっても生涯疾患として表出しない場合もあります。

両親から引き継がれた遺伝情報のうち、特徴があらわれやすい場合を「顕性(昔で言うところの優性)」、あらわれにくい場合を「潜性(昔で言うところの劣性)」と呼びます。

犬猫は品種を維持するための近親交配を行うことから、潜性遺伝性疾患を発症する可能性が高い環境にあると言われています。(※2)

遺伝性疾患のあらわれ方は、以下の3パターンに分かれます。

(※3より一部抜粋)

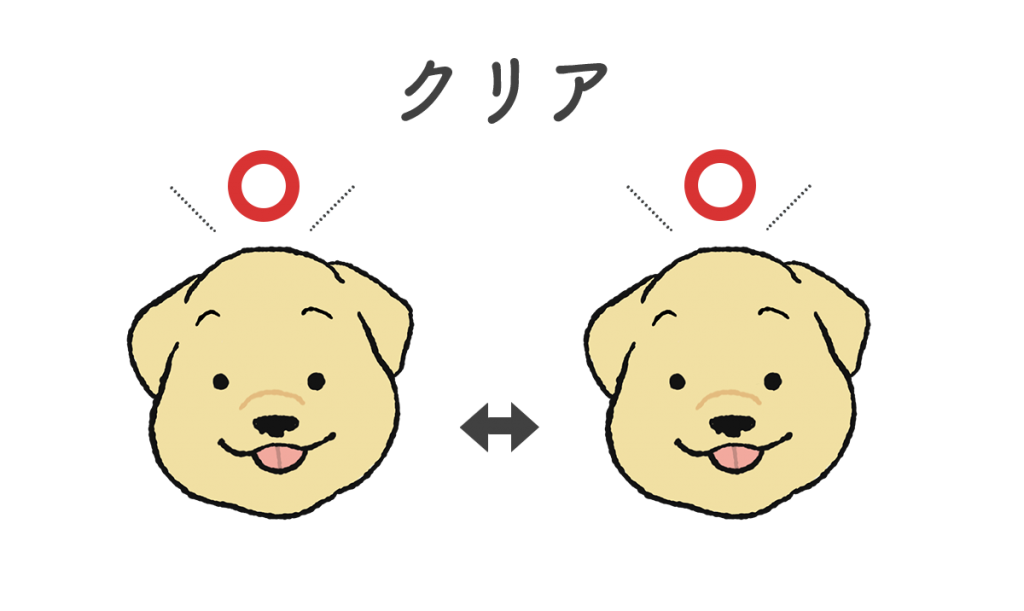

①クリア

遺伝子が2つとも疾患に関わる多型をもっていない状態。

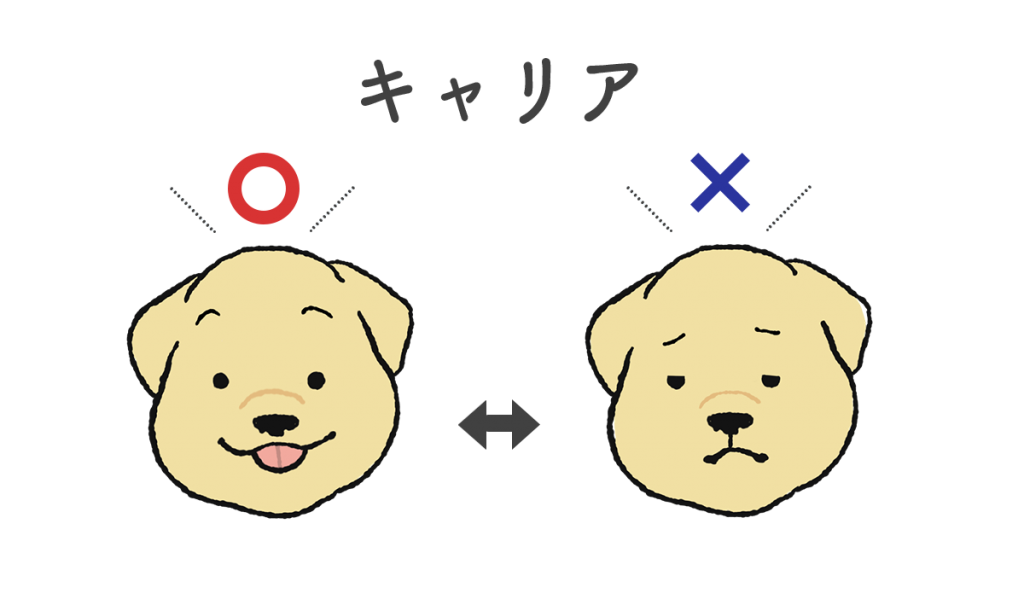

②キャリア

2つの遺伝子のうち1つが多型を持っている状態。遺伝子疾患の多型が「潜性」の場合、動物が発症することはない。

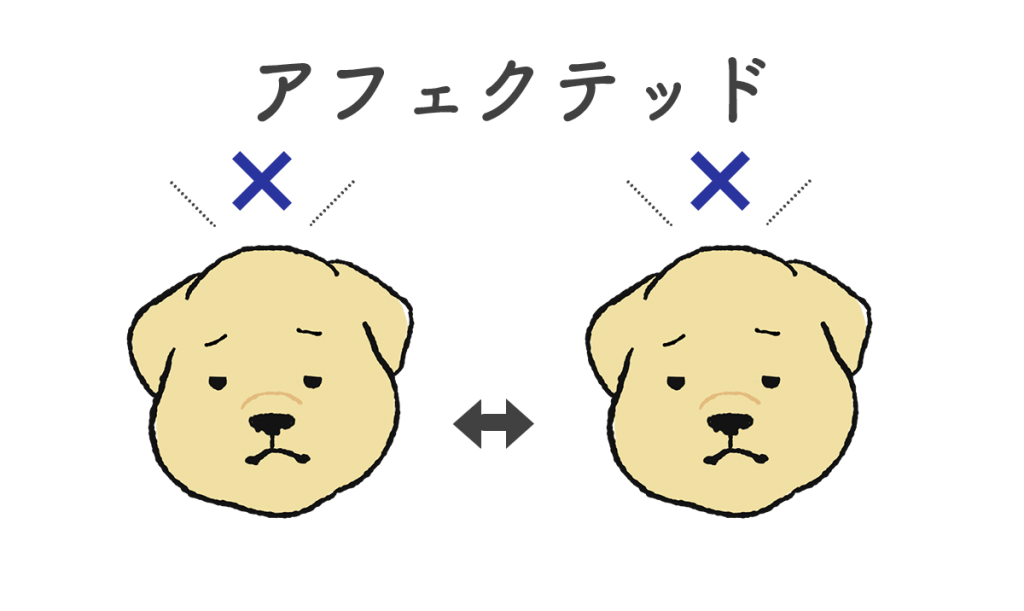

③アフェクテッド

遺伝子が2つとも多型を持っている状態。アフェクテッドの場合に、すべての動物が必ず発症する疾患と、一部の動物が発症する疾患がある。遺伝子疾患の多くは複数の遺伝子が関与していて、1つの遺伝子だけでは、発症が確定しない場合が多い。また遺伝子疾患の種類や、個体差により発症に至るまでに違いがある。

遺伝子疾患と交配の関係

遺伝子疾患の変異が「劣勢」の場合、クリア、キャリア、及びアフェクテッドの親犬がが交配したら、その遺伝子疾患が子犬にどうあらわれるかをご説明します。

まず、変異を持っていない遺伝子を「○」で、変異を持っている遺伝子を「×」で表すこととします。

親犬がクリアの場合

親犬の遺伝子2つは「○」と「○」になります。子犬の遺伝子のうちのひとつは、どちらを引き継いでも「○」となります。

親犬がキャリアの場合

親犬の遺伝子2つは「○」と「×」になります。子犬の遺伝子のうちのひとつは、50%が「○」、もうひとつが「×」となります。

親犬がアフェクテッドの場合

親犬の遺伝子2つは「×」と「×」になります。子犬の遺伝子のうちのひとつは、どちらを引き継いでも「 ×」となります。

出典※2:日本獣医生命科学大学土田修一氏『コンパニオンアニマルの品種と遺伝病』

出典※3:一般社団法人ジャパンケンネルクラブ『遺伝子疾患について考えよう』

犬猫の遺伝性疾患が起こる背景

一つの種の中で集団や個体が示す遺伝的な違いが「遺伝的多様性」であり、生物が進歩・発展するために不可欠な要素と言われています。遺伝性疾患は、この仕組みの中で引き起こされるため、すべてを排除するのは難しいのが実情です。

しかしながら、愛玩・伴侶動物の代表である犬猫は、人が好む形質のための繁殖・交配によって多様な品種が生み出されています。つまり犬猫における遺伝性疾患が発生している背景として、遺伝的多様性を無視した近親交配や商業的ブリーディングが一因になっている考えられます。

もちろん、犬種の特徴を維持しながら、肉体的・精神的に健全な個体を生み出す繁殖業者も多くいるでしょう。しかし、繁殖業者の一部には犬猫の繁殖をビジネスと捉え、遺伝的リスクを考慮せず無秩序な繁殖・交配を繰り返す場合もあるのです。

例えば、人気の毛色をたくさん生み出すため、遺伝的に近い同じ毛色同士の個体を掛け合わせるのが“効率的”と考える業者もいます。

人間が犬猫の生命や健康を無視し、見た目の可愛らしさを追求した結果、犬猫たちに大きな皺寄せがいっているとも言えます。

犬猫の遺伝性疾患を取り巻く現状

2016年にシドニー大学がインターネット上で公開したデータベース(※4)によれば、2023年現在犬は約900種類、猫は約400種類もの遺伝性の表現型があると判明しています。

(出典※4:シドニー大学『OnlineMendelianInheritanceinAnimal(OMIA)』)

では、品種によって遺伝性疾患の発症割合や罹患しやすい病気(品種好発性疾患)はあるのでしょうか。

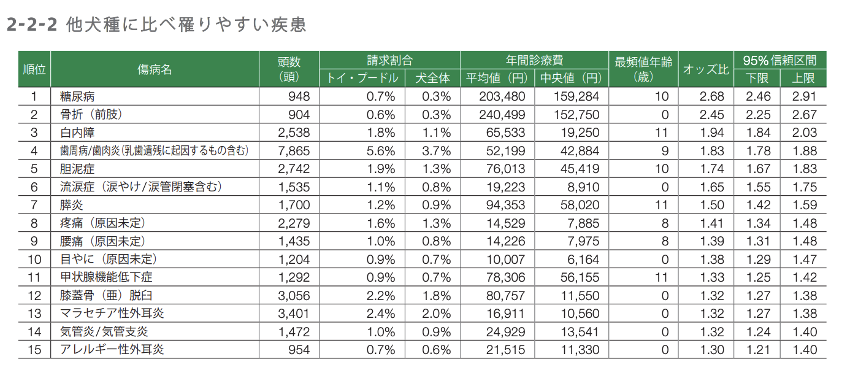

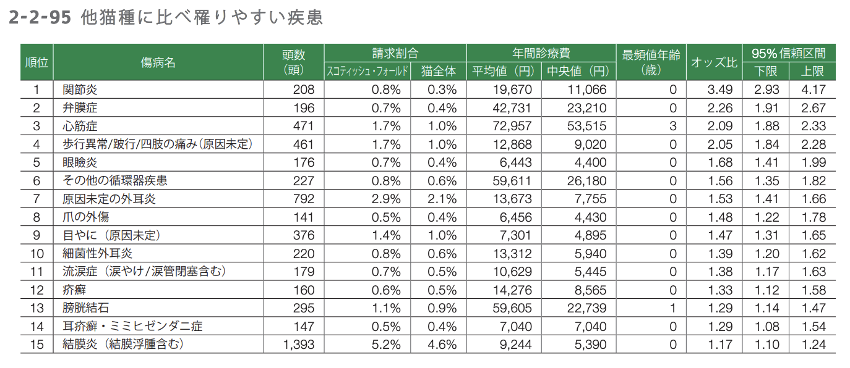

ペット保険会社のアニコムグループが毎年発行する『家庭どうぶつ白書2022』(※5)では、犬猫の品種別に特に罹りやすい疾患(※)の種類が提示されています。

(※請求割合=アニコム損保で保険金支払いのあった動物の数/アニコム損害保険に契約している動物の数で算出)

(出典※5:アニコムグループ『家庭どうぶつ白書2022』)

例えば、一番人気の犬種トイ・プードルが、他犬種と比較して罹りやすい疾患は以下の通り。

猫の中で人気の高いスコティッシュ・フォールドでは、以下のようなデータが示されています。

特定の地域で同じ品種、純血種の繁殖を繰り返すことにより、近親交配が進み、その個体の遺伝的特徴や変異が固定されます。それにより、品種ごとに特定の遺伝性疾患が発症しやすくなるのです。

例えば、以下のような疾患は代表例です。

◾️犬

<進行性網膜萎縮症(PRA)>

特徴・症状:光を感知する網膜が萎縮・変性し、最終的には失明の危険性もある

好発種:ミニュチュアダックスフンドやトイ・プードルなど

<銅蓄積性肝障害>

特徴・症状:食欲不振や嘔吐、元気喪失、黄疸、嗜眠、体重減少、下痢、腹水など

好発種:ベドリントンテリア

<壊死性髄膜脳炎(別名:バグ脳炎)>

特徴・症状:突然のけいれん発作、歩行困難や旋回運動、捻転斜頚、壁などに頭を押しつける行動、性格の変化などがある。また、失明や頚部の痛みを示す場合も。

好発種:パグ、マルチーズ、ヨークシャー・テリアなど

<変性性脊髄症(DM)>

特徴・症状:進行性の神経疾患で、後肢の麻痺から始まり、前肢の麻痺、呼吸不全に至る。

好発種:ウェルシュ・コーギー

<短頭種閉塞性気道症候群>

特徴・症状:運動時、興奮時の呼吸困難の他、安静時にもガーガーという呼吸音がしたり、睡眠時に大きないびきをかく。重症化すると失神することもある。

好発種:フレンチ・ブルドッグ

◾️猫

犬と猫で比較すると、飼い猫のうち純血種が占める割合は2割以下ということもあり、9割近くが純血種である犬と比べると、品種好発性疾患の症例は多くありません。(※7)

<肥大型心筋症>

特徴・症状:心臓の壁が厚くなって、体に血液が送られにくくなる。

好発種:メインクーン、ラグドール

<多発性嚢胞腎>

特徴・症状:腎臓に多数の嚢胞(のうほう)ができて、腎臓の機能が落ちる。

好発種:ペルシャ、スコティッシュフォールド

<骨軟骨異形成症>

特徴・症状:四肢に瘤のようなものが見られる。また、痛みにより跛行が出たり、痛みを緩和するために体重をかけずに後肢を前に突き出して座る、いわゆる「スコ座り」と呼ばれる座り方をする。

好発種:スコティッシュフォールド、マンチカン

茂木先生は「遺伝性疾患は獣医学の進歩に加え、劇症の傾向がある疾患については遺伝的淘汰が進みやすいことから、徐々に減少傾向にある」と語ります。

(出典※6:東京都動物愛護相談センター『あなたに合った猫を迎えよう』

出典※7:横須賀市つだ動物病院『特定の品種に多い病気』)

犬猫の遺伝性疾患を取り巻く日本の現状

埼玉県獣医師会の見解(※8)では「日本は世界でも突出して犬の遺伝性疾患が多い国」という記述も見受けられます。しかし実際は、犬猫の遺伝性疾患の割合や発生件数についての大規模な疫学的調査がなく、正確な定量的データがないのが現状です。

茂木先生は「日本だけが突出して遺伝性疾患が多いという情報があるわけではない」と話します。ただ、国や地域が求める形質や文化的背景などの影響でブリーディング法が大きく異なるため、国ごとに特徴的に多い疾患はあるとのこと。

日本ではTVコマーシャルやメディア、SNSの影響によって小さく可愛らしいトイ・プードルやチワワなどの特定の品種が流行する傾向があります。こうした消費者の急激なニーズ増加に応えるため、動物の健康を無視した無理な繁殖が行われてきました。

例えば昨今人気のミックス犬は、消費者のニーズに合わせた商業的ブリーディングによって生み出された品種の例としてふさわしいでしょう。見た目は愛くるしいですが、生まれながら疾患リスクを抱えている犬は少なくありません。

「日本で市場に流通するミックス犬はランダムに遺伝子が混合されたものではなく、人為的に交配することで疾患リスクが高くなっているものが生まれてしまっている」と茂木先生は警鐘を鳴らします。

(出典※8:公益社団法人 埼玉県獣医師会『犬の遺伝性疾患について』)

==================

遺伝性疾患で苦しむ犬猫を少しでも減らすためには、獣医師や研究者など専門家の弛まぬ努力だけではなく、繁殖や販売に関わる事業者、そして我々一般飼い主の知識レベル向上や意識の変化、「命に対する覚悟」を持つことも非常に重要です。

「犬猫の遺伝性疾患」第2回 予防法と私たちにできることもあわせてお読みください。

ぜひこちらからアンケート回答にご協力をお願いいたします!

監修:茂木 朋貴 先生

東邦大学理学部生物分子科学科を早期卒業後、岩手大学農学部獣医学課程へ編入学。卒業後は東京大学大学院農学生命科学研究科獣医学専攻博士課程へ進学し、博士(獣医学)取得。2017年から国立研究開発法人理化学研究所統合医科学研究センターで人のゲノム解析の研究に取り組み、2018年より客員研究員となる。同時に、東京大学大学院農学生命科学研究科附属動物医療センターの特任研究員として、獣医療の現場へ復帰。2019年より特任助教、2022年から現在まで同大学農学共同研究員、米ボストン大学(Boston University Chobanian & Avedisian School of Medicine)にて前立腺癌の研究を行う。

出典一覧:

※1:獣医臨床遺伝研究会 フォーラム 『伴侶動物の遺伝性疾患』

※2:日本獣医生命科学大学土田修一氏『コンパニオンアニマルの品種と遺伝病』

※3:一般社団法人ジャパンケンネルクラブ『遺伝子疾患について考えよう』

※4:シドニー大学 『OnlineMendelianInheritanceinAnimal(OMIA)』

※6: 東京都動物愛護相談センター『あなたに合った猫を迎えよう』

※8:公益社団法人 埼玉県獣医師会『犬の遺伝性疾患について』

※掲載の文章・写真はアニマル・ドネーションが許可を得て掲載しております。無断転載はお控えください。

このテーマのゴール

このテーマのゴール

ゴール 7

ありのままの姿を愛そう

トイプードルのように尻尾が短い犬、ドーベルマンのように耳がピンと立った犬。あれは生まれつきではなく、生後間もなくして人の手によって切断されています。麻酔なしの手術は、痛みも伴います。人が決めた見た目の基準を守るのではなく、自然な姿を愛しましょう。